La Resurrección.

María Magdalena durmió mal aquella noche. Había demasiadas imágenes en su cabeza, demasiados sonidos y recuerdos. Y algo más. Había empezado como una sensación de inquietud, una vaga certeza de que algo iba mal. María se levantó de la cama y atravesó en silencio la casa de José. El cielo aún estaba oscuro. Faltaba una hora para el amanecer. No había nadie despierto, la normalidad reinaba en la casa.

Entonces lo supo. sintió aquel destello de profecía que combina la certeza con la visión. Easa (Jesús). Tenía que ir a la tumba. Algo estaba ocurriendo en su tumba. María vaciló un momento. ¿Debía despertar a José o a alguno de los otros para que la acompañaran? Pedro, tal vez?

¡No! has de venir tú sola.

Oyó la respuesta en su cabeza, pero resonó a su alrededor. Envuelta en su fe y en el velo de luto, María Magdalena se acercó con sigilo a la puerta. En cuanto estuvo fuera de la casa, corrió hacia la tumba.

Aún estaba oscuro cuando María llegó al cementerio que albergaba el sepulcro. El cielo era más púrpura que negro. No tardaría en amanecer. Había suficiente luz para que María viera la enorme piedra, la losa que requería la fuerza de casi una docena de hombres para levantarla, apartada de la tumba.

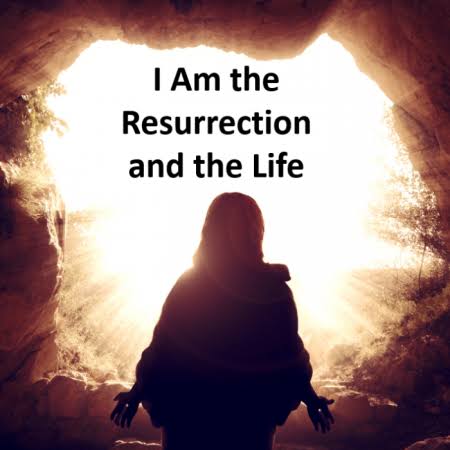

Corrió hacia la entrada abierta, con el corazón encogido de miedo. Agachó la cabeza para entrar en la tumba y vió que Easa había desaparecido. Había luz en el sepulcro, un extraño resplandor que iluminaba la cámara. María vió que el sudario descansaba sobre la lápida. Se veía en la tela el contorno del cuerpo de Easa, pero era la única prueba de que había estado allí.

¿Como había sucedido? ¿Los sacerdotes odiaban tanto a Easa que habían robado su cadáver? No debía ser ése el caso. ¿Quien habría hecho algo semejante?

María salió de la tumba en busca de aire. Se derrumbó en el suelo, llorando por lo que consideraba otra indignidad infligida a Easa. Mientras tanto lloraba, el sol inició su periplo de luz a través del cielo. Los primeros rayos de sol bailaron sobre su rostro, y entonces oyó una voz masculina detrás de ella.

—Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?

María no alzó la vista enseguida. Pensó que tal vez un jardinero había ido de buena mañana para cuidar de las flores y la hierba que rodeaban las tumbas. Después se preguntó si habría sido testigo de algo, y si podría prestarle su ayuda. Habló entre lágrimas mientras levantaba la cabeza. -Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Si sabes dónde está, te ruego que me lo digas.

—María — fue la sencilla respuesta, procedente de una voz inconfundible. Se quedó petrificada, temerosa por un momento de volverse, insegura de lo que vería detrás de ella-. Estoy aquí, María – habló de nuevo la voz.

María Magdalena se volvió, mientras los primeros rayos del sol de la mañana iluminaban la hermosa figura que tenía delante. Era Easa, vestido con una inmaculada túnica blanca y curado de sus heridas. Le sonrió, su hermosa sonrisa tierna y cálida.

Cuando avanzó hacia él, Easa levantó una mano.

—No te aferres a mi, María — dijo con afecto—, Mi tiempo en la Tierra ha terminado, pero aún no he subido al Padre. Antes debía darte esta señal: ve con nuestros hermanos y diles que ahora subo a mi padre que también es el tuyo y el de ellos.

—María asintió, henchida de asombro, sintiendo la luz pura y cálida de la bondad que la rodeaba.

—Mi tiempo aquí ha terminado. Ahora empieza el tuyo.

Kathleen McGowan, La Esperada, Libro Primero del Linaje de la Magdalena, McGowan Media inc, pg 510-512.